コンサルティングキャリアにおける専門性のバリエーション -将来にわたって武器になる専門性の確立-

コンサルティングファームの組織体制(≒サービス体制)は、コンサルティング業界全体として時代と共に変遷してきており、そこに加えて、ファームごとの方針や考え方が合わさることで、各ファームの特徴が表れているポイントだと捉えています。

以前のコラム( 『戦略コンサル』、『総合コンサル』、『ITコンサル』・・・、正しく分類出来ますか?①|DCT – キャリアコンサルのプロフェッショナル )で、コンサルティングファームのサービス大分類として、『戦略』、『マネジメントコンサル/業務コンサル』、『テクノロジーコンサル』、『SI』、『システム保守・運用』、『ビジネスプロセスアウトソーシング』のそれぞれについて、および、上記6つのサービス領域の “濃淡(どこが濃くてどこが薄いか)” が各ファームのビジネスモデルの特徴を浮き彫りにするという点をお伝えしました。

上記を理解いただいたうえで、今後複数回にわたり「インダストリー(業界)」と「サービスライン」のそれぞれの組織・サービスについてもう一段掘り下げていきたいと思います。

まず初回として、「インダストリー」と「サービスライン」の概観について触れていきます。

<サマリー>

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

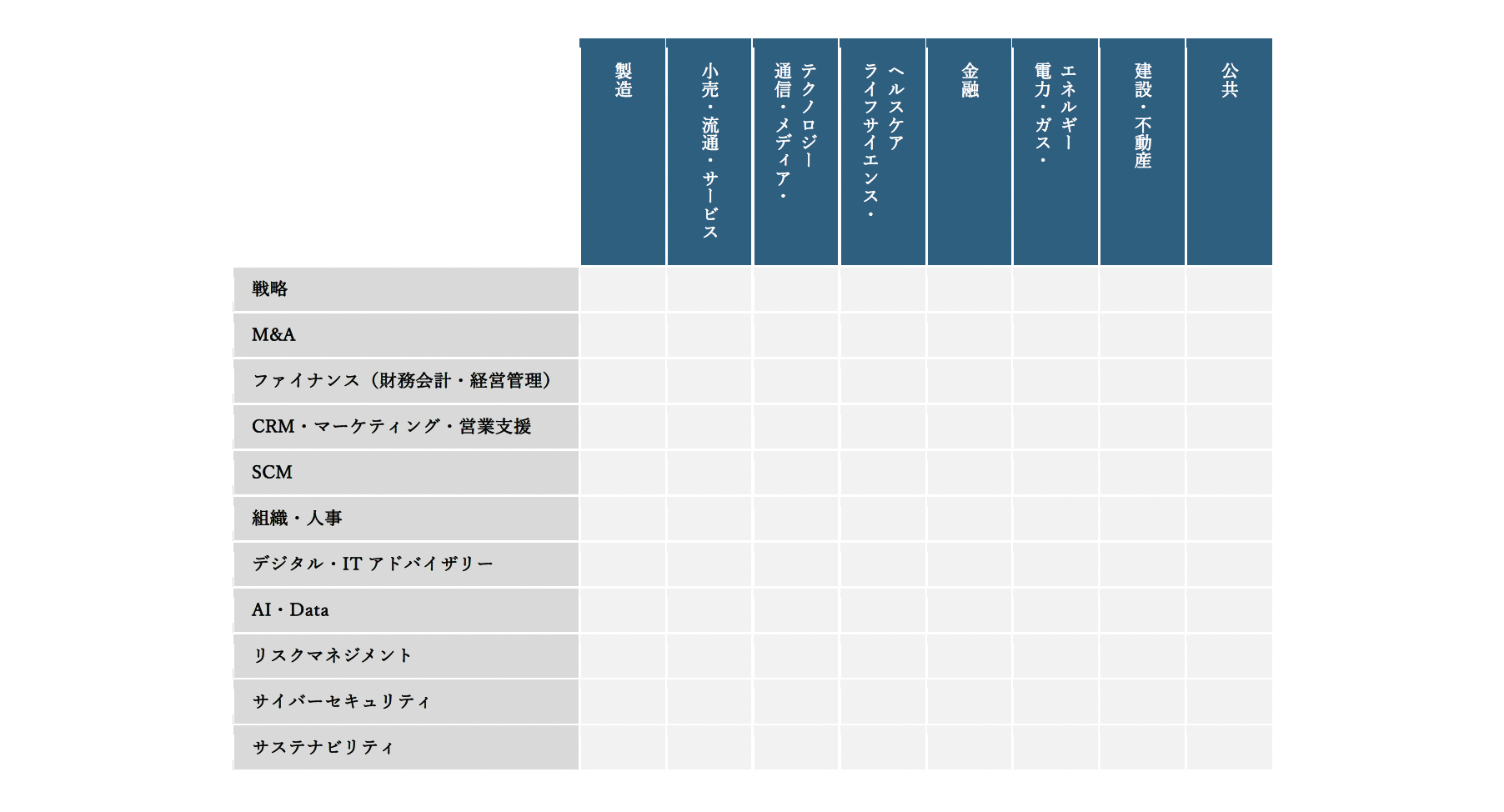

・ 多くのファームは「インダストリー」x「サービスライン」のマトリクス組織を敷くことで各チームが圧倒的な専門性を持ってサービス展開を実施

(一部のPool制を採用しているファームを除き)

・ 時代を経てもインダストリーサイドの “体制” としては大きな枠組みは変化していない

・ ただし、競争環境は変化し続けているため、インダストリーサイドが向き合うアジェンダは変化してきている

(業界ごとの垣根が低くなり複数業界でのコラボレーションの増加や新たなテーマへの対応など)

・ サービスラインサイドは新しいカテゴリーの “チーム” が出現

(社会的要請の変化「サステナビリティ/規制変更など」や、テクノロジー進化「AI/クラウド/サイバーセキュリティなど」の影響を受けて)

・ 新しい領域についても、グローバルでのトレンドや事例を取り込み、“その道の専門家集団” として高いケイパビリティを持つ組織を作り上げている

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

実は、コンサルティング業界の組織構造の大きな流れを捉えると、時代の変遷と共に “変わらない点” と “変わり続けてきている点” の双方があります。

多くのコンサルティングファームが「インダストリー」x「サービスライン」のマトリクス組織体制を敷いている中で、“大きく変わらない点” の代表格が「インダストリーサイドのチーム体制」になります。

( “変わらない” というのは、時代を経ても変わらずニーズがある/求められている/しっかりと付加価値を提供できている、という良い意味合いとして捉えています)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1. 「インダストリーサイド」の体制

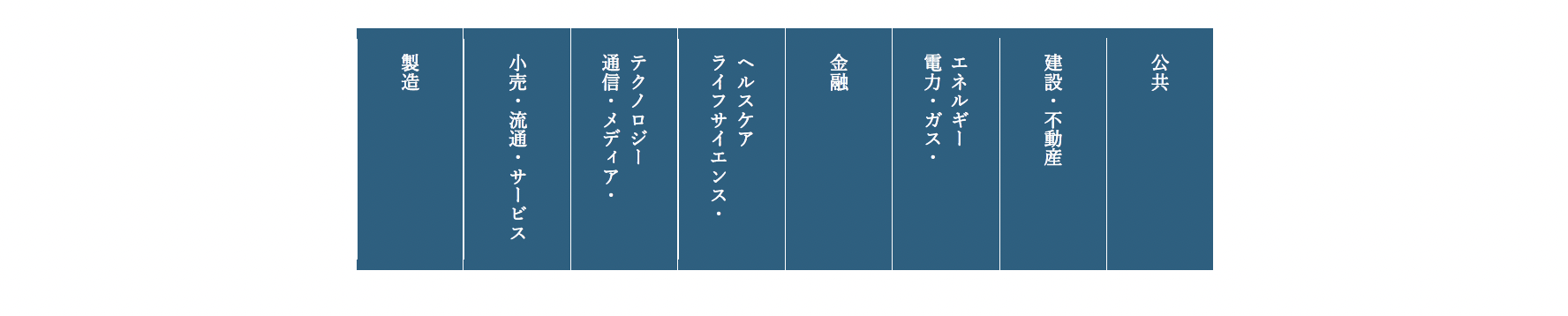

インダストリーサイドのチームは、世の中の様々な業界のクライアント企業にしっかりと刺さりにいくミッションを持って動いているチームですので、日本経済の縮図的に、基本的には全ての業界をカバーする体制を敷いているのが一般的です。

特に製造業などは内部ではサブセクターに分かれた運営をしていますが、それぞれのサブセクターが業界Top 5 に入るような企業の戦略や変革プロジェクトを手掛けることで、結果的に、各業界の未来・トレンドを創る取り組み、および、グローバル環境でのプレゼンスを底上げする取り組みなどを推進しています。

ファームごとに多少の違いはありますが、基本的には下記体制を敷いています。

・製造業:自動車

・製造業:コンシューマー(食品・日用品・消費財)

・製造業:重工系

・製造業:化学・素材業界

・製造業:産業機械・精密機器

・小売・流通

・通信

・メディア

・テクノロジー

・ライフサイエンス・ヘルスケア(製薬・医療機器・医療機関・社会医療)

・金融:銀行

・金融:証券

・金融:保険

・金融:ノンバンク

・電力・ガス・エネルギー

・建設・不動産

・公共

マーケット環境にミラーリングする形で体制を敷いているため、世界・日本経済界において新しい業界カテゴリーが出てこない限り、基本的に大きな変化が起きることは考えにくい領域ですので、時代を経ても “組織体制” としての変化が少ないのが特徴です。

組織体制上の変化は少ないですが、一方で、各業界・企業を取り巻く環境は変わってきており、業界・企業が直面するテーマについて広く手掛けるインダストリーチームとしては、取り組みアジェンダは変化してきております。

例えば、ハイブリッド/EVの台頭、中国企業の急成長による競争環境の変化や、グローバル起点のサステナビリティ対応要請の高まりなどの社会環境の変化、AIなどのテクノロジーの進化に伴い、企業としての取り組み内容は大きく変化してきており、専門のサービスラインチームとコラボレーションする形で、新たな取り組みをリードしてきております。

(インダストリーチームとしても新たなチャレンジも多いですが、後述する専門のサービスラインチームとコラボレーションすることで、着実にナレッジを積み上げてきています)

また近年では、「インダストリー」x「サービスライン」のコラボレーション以外に、業界横断的な(異業種の協働による)“インダストリーチーム同士” でのコラボレーションの取り組みも増えてきているのも特徴です。

その背景には、下記のような環境変化が影響しています。

・ 各業界でのレギュレーション緩和等を受けて、企業が他業界に触手を伸ばす検討事案が増加

(金融とIT業界のコラボレーション/製薬と保険のコラボレーション/通信と金融のコラボレーションなど)

・ 業界内での事業構造自体が変容し、新たな事業モデルの構築が求められている

(自動車・通信・金融の融合など)

次回以降のコラムで、それぞれの事例について深堀りをしたいと思います。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

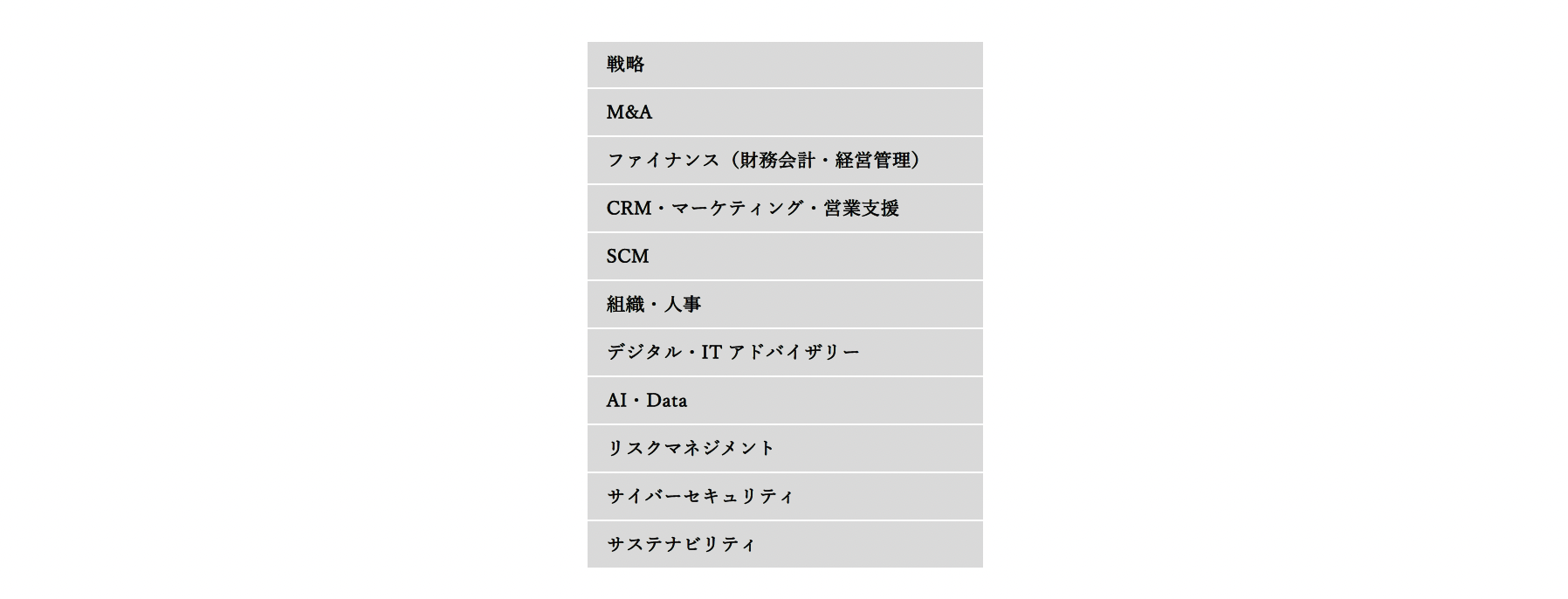

2. 「サービスラインサイド」の体制

実は、サービスラインサイドはインダストリーサイドと比較して、時代の流れの影響を受けてきた領域だと捉えています。

「時代に応じて度々大きな変化が起きてきた領域」という言い方もできますが、体制としても、また、それぞれのチームで提供しているサービス内容もかなり変わってきていると考えています。

一番象徴的なのが、上記に記載したうちの「AI」「サイバーセキュリティ」「サステナビリティ」領域のチームになりますが、ビジネス界の中で “AI” というワードが普通に使われるようになったのは2015年ごろで(アカデミアでは1950年代から使われていましたが、日本IBMがワトソンの日本市場投入に向けてソフトバンクテレコムと共同で日本語学習やAPIの開発を行う共同事業をスタートさせたのが2015年ごろで、また、諸説ありますが、第3次AIブームの中で国内のビジネス界でも大きく普及し始めたのもこのタイミングと言われています)、“サイバーセキュリティ” については、サイバーセキュリティ基本法が制定されて日本の国家戦略として正式に位置づけられたのが2014年、“サステナビリティ” については、国連のSDGs採択を契機に2015年以降に日本の一般企業・自治体・メディアでも一気に普及し、2018年頃からは「ESG投資」と結びつき経営の中心的テーマになってきた歴史があります。

以降、企業経営や変革の取り組みにおいて重要なエッセンスになっており、コンサルティングファームとしても専門組織をサービスライン側に立てることで、国内だけでなくグローバル知見も取り込む形で業界先端のケイパビリティを蓄積してきております。

次回以降、こちらのサービスライン側の事例も深堀りしていきたいと思います。

+++++++++++++++

コンサルタントは、図1の「インダストリー」「サービスライン」のどこかのチームに所属する形で第1の専門性を確立し、同じく図1の「インダストリーxサービスライン」が掛け合わさった特定のマス(例:金融xAI・Dataなど)を第2の専門性として確立していく(場合によっては別のマスを第3の専門性とするメンバーも存在)ことで、自身が選択した専門領域についての圧倒的な経験と知見を獲得することができるキャリアになります。

(基本的には、上記の専門領域のどこかに関わるプロジェクトを経験し続ける形になりますし、クライアント企業の中では数年/十数年に一度の “変革プロジェクト” といったチャレンジングな案件を数多く経験するのがコンサルティングキャリアです)

従って、自分自身で企業経営上の課題や社会課題解決のケイパビリティを身に着けたい方や、将来的に自分自身で仕事を選んでキャリアを歩みたい方にとっては、ご自身が望む領域での強い武器を身に着けていける環境ですが、一方で、それが故に、 “何をやりたいのか/どの領域で活躍したいのか” という想いが重要になってくるのも事実です。

若い頃は色々な業界・テーマを経験することで考えや想いが絞り込まれることもありますし、今いる環境とは異なる専門領域へ踏み出したいという想いをお持ちの方もおりますので、それらを踏まえて、最終的に自分自身の「第1・第2・第3の専門領域」についての方向性を固めていくお手伝いも実施しております。

当社はキャリア相談を通じて、「業界xテーマ」という点を常に念頭に置き、足元だけでなく将来にわたって強い専門性を身に着けていけるキャリア支援を実施することで、コンサルタントとしての専門性を高めたい/新たな領域のスキルを身に着けたいと考える方に加えて、新たにコンサルティングの門をたたく皆さまも全力で応援させていただいておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。